關於算法作曲 (Algorithmic Composition) 〖下〗

承接自上篇文章,接者,本篇接下來要討論的是關於算法作曲的問題。

首先,自十九世紀現代運動以來,藝術家為了反抗陳規陋習,轉而嘗試用真實的情感和現代的技術去表達他們對世界的看法。隨著十九世紀工業革命迅速發展,科技的邏輯逐漸替代了工具理性的位置,並與人文理性工並駕齊驅。霍克海默和阿多諾曾指出,理性被分為兩類,一類是幫助人們擺脫愚昧的人理性;另一類是幫助人們了解自然的工具理性。而科技的邏輯所導致得標準化和統一性,逐漸侵蝕了人文理性中的自由與人權。如何構建音樂結構和所表達的對象的對應關係,不同的系統結構各有長短,難以存在一個完善的表現方法。藝術家可通過搜集數據,來訓練一個人工精神網絡,讓其可以生成藝術家想要的旋律,但生成背後的機械機制是否有效的表達了藝術家的實際意圖?在各種似是而非重複的曲調節奏中,這種大規模重複生產逐漸約化為了消費的產物。在種種通過算法生成的作品中,我們看到的不光是這個藝術家對科技的迷戀,同時也指向了對數字時代,以及面對種種既定框架的反思。

其次,若要進行藝術創作,那將會涉及藝術家與其工具材料和操作技術的互動關係。如Walter Benjamin所說,“真正評論攝影的,永遠是它的攝影師與其技術的關係”,創作者始終都要面對材料的既存限制。通過代碼演繹的算法作曲,這種技術與傳統的創作有著十分顯著的差異。一個人若要掌握某種樂器,需要長年累月的身體訓練來使自己的身心與樂器達到一致。而在算法作曲中,創作者似乎變成了一個培訓者或者制定規則的人,通過電腦語言制定的種種運算邏輯來讓程序進行表演。也就是說,程序作為表演者在舞台上可以變成一個透明人,而在台後的創作者則需要收集大量的旋律數據,然後培訓人工神經網絡,任其相互拼湊。但這樣則展現出了算法作曲的脆弱性,個人風格的感染力。這不光是來自表演者的外在,而是表演者身處一個空間之內,他的自身節奏與這個空間的協調,他自身的生理反應會連結到樂器與房間融合統一。音樂所依賴的支點不僅在樂器的物理構造中呈現,還依賴,在生理學中,特定的身體。如M. Leman所言,“音樂被理解為具有相互作用的動態複合體的體現行為。這些行為可能是物理的或虛擬的,事先安排的或自然而然的,或時間上的,使之被視為約束條件或結構。所有的這些都通過相互構建,重新描述和重組的過程中交織在一起。”關鍵問題在於人通過何種方式介入人機交互的過程,使音樂創作變得更為有效。

然後,對於算法作曲也有這樣一個問題,如果脫離了表演者和作曲家,那麼自動化的算法作曲是否有創造性?在這樣的問題裡預先做了兩個假設,一,創造是人才擁有的獨特才思和權力;二,算法作曲有固定的規則和方法標準。Gene Meieran曾說,創新有三種類型,打破陳規,循序漸進和再運用。從這個角度來看,算法作曲本身就是一種創造行為,它打破了原本的作曲方法,以一種截然不同的方式運用相關樂理和邏輯。但在創造之後的算法所進行的再生產,由於被種種規則、算法和音樂風格所束縛,在這模擬創造過程的環節出現了一絲絲衝突。不過,這個問題給了我們一些啟示,讓我們可以重新思考何謂創造性。作曲家在運用算法作曲的時候,對算法的邏輯不斷進行調整,並按照已經建立好的音樂規則來演繹,以便生成他想要的旋律;但在另一方面,對於藝術創作而言,相較於一些音樂中所提供的聽覺愉悅,藝術則自19世紀末以來,以各式各樣的反藝術、反美學和反體制等先鋒運動對大眾品味進行激烈的顛覆,而到20世紀末,皆有諸多有針對性的作品直接探討了藝術與資本主義的交鋒,因在資本主義中,有創造性的思想和努力被解碼為可販賣的商品,變成了一種行銷,從而影響了大眾的接收和感官系統。而“公式化”的藝術創作,則難以對創造本身進行反思。也許,算法作曲本身具備的創造性和它再生產的形式化旋律所具有的衝突,也正是其迷人的一個特質。

最後,由算法生成出的音樂片段是否能夠提供聽眾所需的悅耳聲音呢?當然這也是諸多人關心的問題,也是作曲評估機制中一個重要部分。誠然,這些評估可以設置為提供為藝術創作的,同樣也可以是為了滿足娛樂的,這些選擇則取決於使用者的目的。評估方式可以通過在作曲系統中建立形式規則庫,來約束並對所生成的旋律做質量評估,賦予每個規則一個平衡,使所生成的旋律擁有這個平衡的百分比。但由於推導一個精準的形式目前並不現實,由於需求和規則的變化,所生成的旋律也需要人為後期進行介入,由作曲者把握介入程度。而算法作曲對不同的具體問題採取的策略有差,也是這個領域中所需要考量的問題。

相關文章

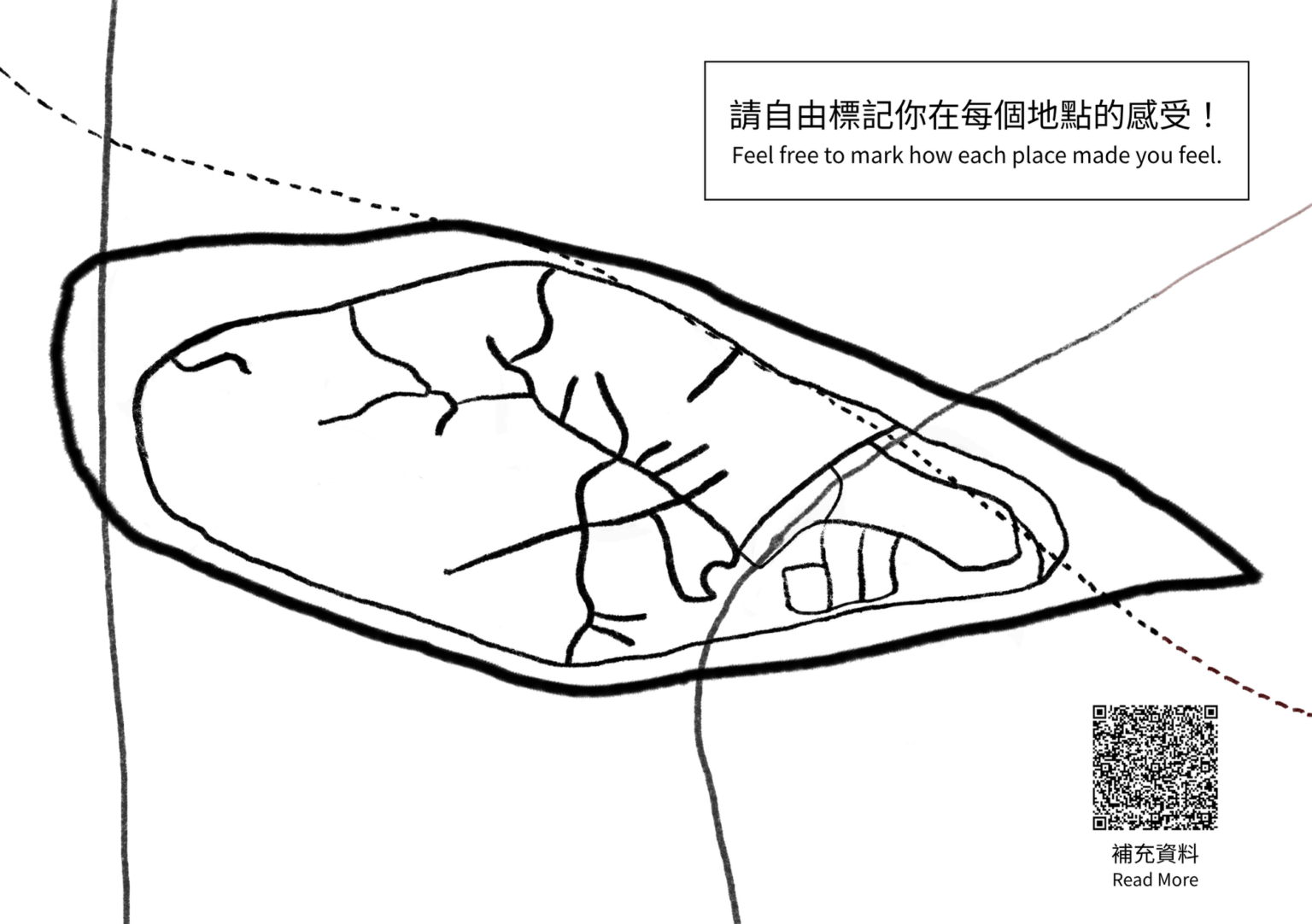

在舊港島練習節奏分析:從 Lefebvre 的 Rhythmanalysis 談起

參考法國思想家 Henri Lefebvre 在《Rhythmanalysis》提出的節奏分析,我們把夜間與日間的走訪、感知卡片、島嶼模型製作等活動,視為一次在現場展開的節奏實驗。這篇文章整理這套方法背後的理論線索,也說明它如何被轉寫成實際可操作的感知工具。