萬物的簽名:探索自述式視覺化 Autographic Visualization

什麼是 Autographic Visualization?

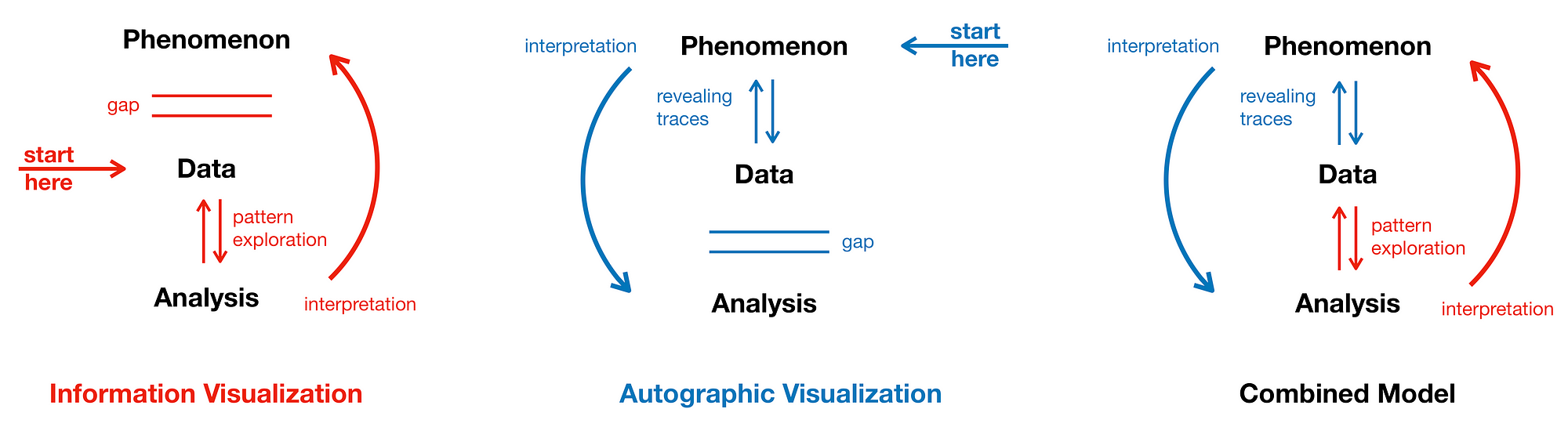

當我們談到「資料視覺化」,腦中浮現的可能是 Excel 的長條圖、複雜的數據儀表板。但如果有一種方式,能讓「現象」繞過數字與程式碼,直接為我們畫出它的「自畫像」呢?

這就是自述式視覺化 (Autographic Visualization) 的核心魅力。它不依賴抽象的符號,而是直接利用現象在物理世界留下的「物質痕跡」(material traces) 來呈現資訊。

簡單來說,與其看著氣象局的溫度數據圖,不如直接看著溫度計中的水銀柱上升——這根水銀柱,就是溫度本身的「自述」。同樣地,天空的藍有多純粹?與其分析光譜數據,不如像 18 世紀的探險家一樣,拿出「天空藍度儀 (Cyanometer)」,透過一個精巧的框架直接進行比對。

這種方法的終極目標,是讓複雜的環境資訊變得直觀、可感,讓我們能直接「閱讀」現象本身,同時也讓資訊的採集過程更加透明。它邀請我們用全新的視角,去觀察和理解周遭的世界。

核心方法:如何讓現象「自我描述」?

要讓現象「開口說話」,我們需要為它創造一個舞台。這通常涉及兩種關鍵操作:

1. 創造舞台:聚焦與隔離 (Focus & Isolate)

在充滿雜訊的環境中,我們必須將想觀察的現象從不相關的干擾中分離出來,凸顯其特徵。

技巧一:取景 (Framing) :Farming 在此不只是一個傳播學概念,在這裡它可以是字面上的「畫框」。它幫助我們專注於特定目標。

- 經典案例:天空藍度儀 (Cyanometer) :為了精準測量天空的「藍」,發明家薩敘爾設計了一個布滿不同層次藍色的圓盤,並在中央留了一個孔。當你透過這個孔洞望向天空時,周遭的地景、雲朵都被隔絕了,你的視野被「框」住了,使得天空的藍能輕易地與色票進行比較。

技巧二:約束 (Constraining)

約束是透過限制現象的其他自由度,來凸顯我們想觀察的特定面向。

- 經典案例:水銀溫度計 我們都知道液態金屬會熱脹冷縮,但直接觀察一灘水銀的變化是困難的。溫度計巧妙地將水銀「約束」在一根極細的玻璃管中,限制了它向四面八方膨脹的可能性,迫使它只能沿著單一的路徑上下移動。如此一來,溫度的微小變化,就被轉化為清晰可見的高度變化。

2. 使其現形:聚集與轉化 (Accumulate & Transform)

有些現象本身雖有物理屬性,卻因過於分散、緩慢或微小而難以察覺。這時,我們需要一些方法讓它們「現出原形」。

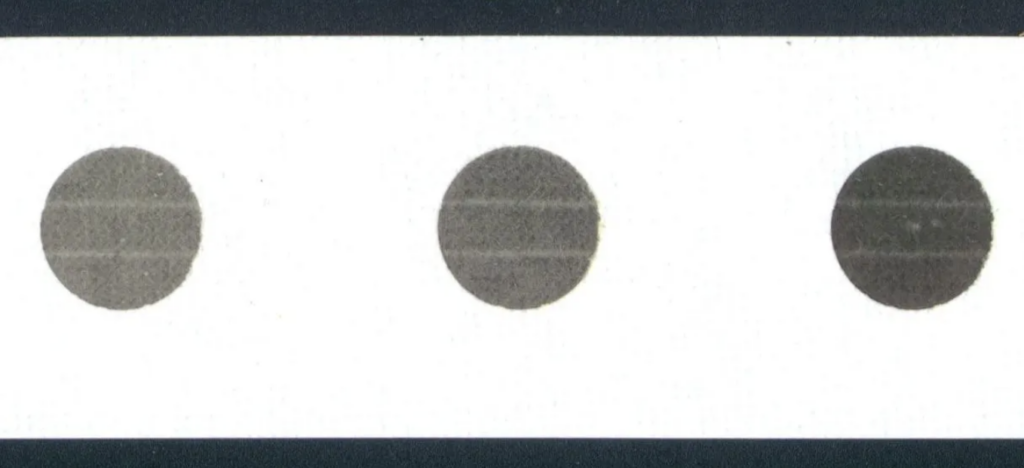

- 技巧三:聚集 (Accumulation) :許多自然紀錄(如樹木的年輪、地質的沉積)都是物質長時間緩慢累積的結果。「聚集」便是主動地收集這些痕跡,將時間或空間的趨勢濃縮呈現。 經典案例:空氣懸浮微粒過濾器 空氣污染是隱形的,但當空氣樣本被強制通過一張濾紙時,看不見的懸浮微粒被「聚集」起來,在濾紙上留下了清晰可見的深色污漬。一個微觀的現象,透過聚集,宏觀地展示了出來。

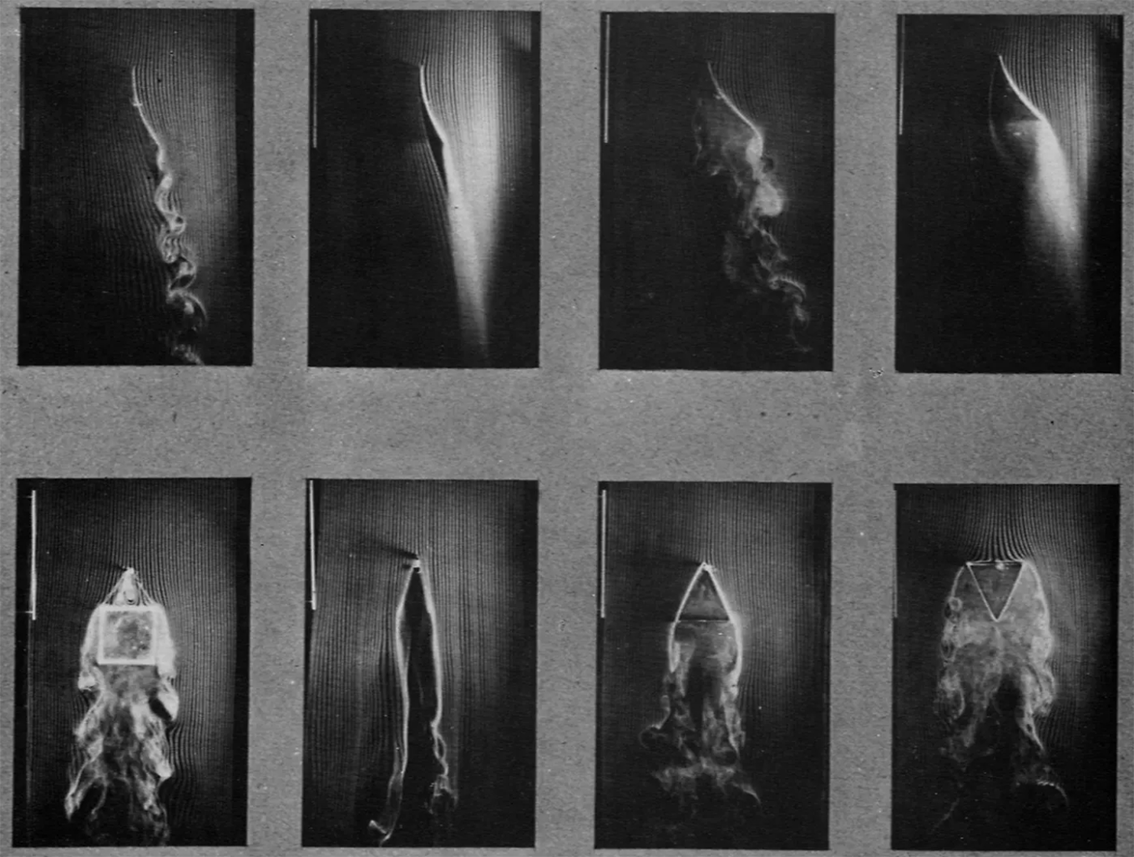

- 技巧四:轉化 (Transformation) :有時,我們需要一個媒介來「翻譯」一種能量形式,將其轉化為可見的圖案。 經典案例:克拉尼圖形 (Chladni Patterns) 聲音是振動,本身不可見。但當德國物理學家克拉尼在覆蓋著細沙的金屬板上拉奏小提琴弓時,聲波的振動頻率驅使沙粒移動,在特定的駐波節點上「轉化」成令人驚嘆的對稱幾何圖案。聲音,就這樣畫出了自己的形狀。

更多經典案例:一個充滿「自述」的世界

自述式視覺化的概念,其實早已深入我們的生活與科學史中:

- 坎貝爾-斯托克斯陽光紀錄儀 (Campbell-Stokes Recorder):一個玻璃球將陽光聚焦,在特製的卡紙上燒出一道焦痕。這道焦痕的長度與深度,便是整天日照時間與強度的「自述」。

- 南方墨點法 (Southern Blot):分子生物學技術,將肉眼不可見的 DNA 片段,透過轉印與探針標記,使其在膜上顯現出特定序列的「位置簽名」。

- 神經外科手術規劃圖:在進行腦部手術前,醫生會利用影像技術,將大腦的功能區域與血管分布直接「標記」在圖像上,這張圖就是大腦結構與功能的直接對話。

- 土壤比較器 (Pedocomparator):一種並排展示不同土壤樣本的工具,讓土壤的顏色、質地與層次差異不言自明。

從視覺到聽覺的延伸

提出「自述式視覺化」(Autographic Visualization) 這個概念的關鍵人物是 Dietmar Offenhuber。他是一位在資訊設計、都市研究與科技領域極具影響力的學者。Offenhuber 教授目前是美國東北大學 (Northeastern University) 藝術、設計與媒體學院的系主任,並負責資訊設計與視覺化碩士學程。在此之前,他曾在麻省理工學院 (MIT) 的感知城市實驗室 (Senseable City Lab) 擔任重要研究員。他的研究聚焦於「都市數據」與「基礎設施」。但他關心的不只是漂亮的圖表,而是這些數據如何影響我們的治理、公民參與及對城市的理解。他特別感興趣的是,城市中的各種設施(如水管、電網、交通系統)如何透過它們運作時留下的「痕跡」,來揭示城市的真實樣貌。「自述式」思想的源頭: Offenhuber 的核心論點,尤其展現在他的著作《代理數據:作為自述式視覺化的物質痕跡》(Data by Proxy: Material Traces as Autographic Visualizations) 中,認為數據不一定需要透過抽象的數字來呈現。他主張,物理世界本身就是一個巨大的資訊儲存庫,現象會「自我銘刻」(self-inscribe) 在環境中。我們需要的,是學會如何去「閱讀」這些痕跡。這也正是「自述式視覺化」的哲學基礎——與其「再現」(represent) 數據,不如直接「呈現」(present) 現象本身。

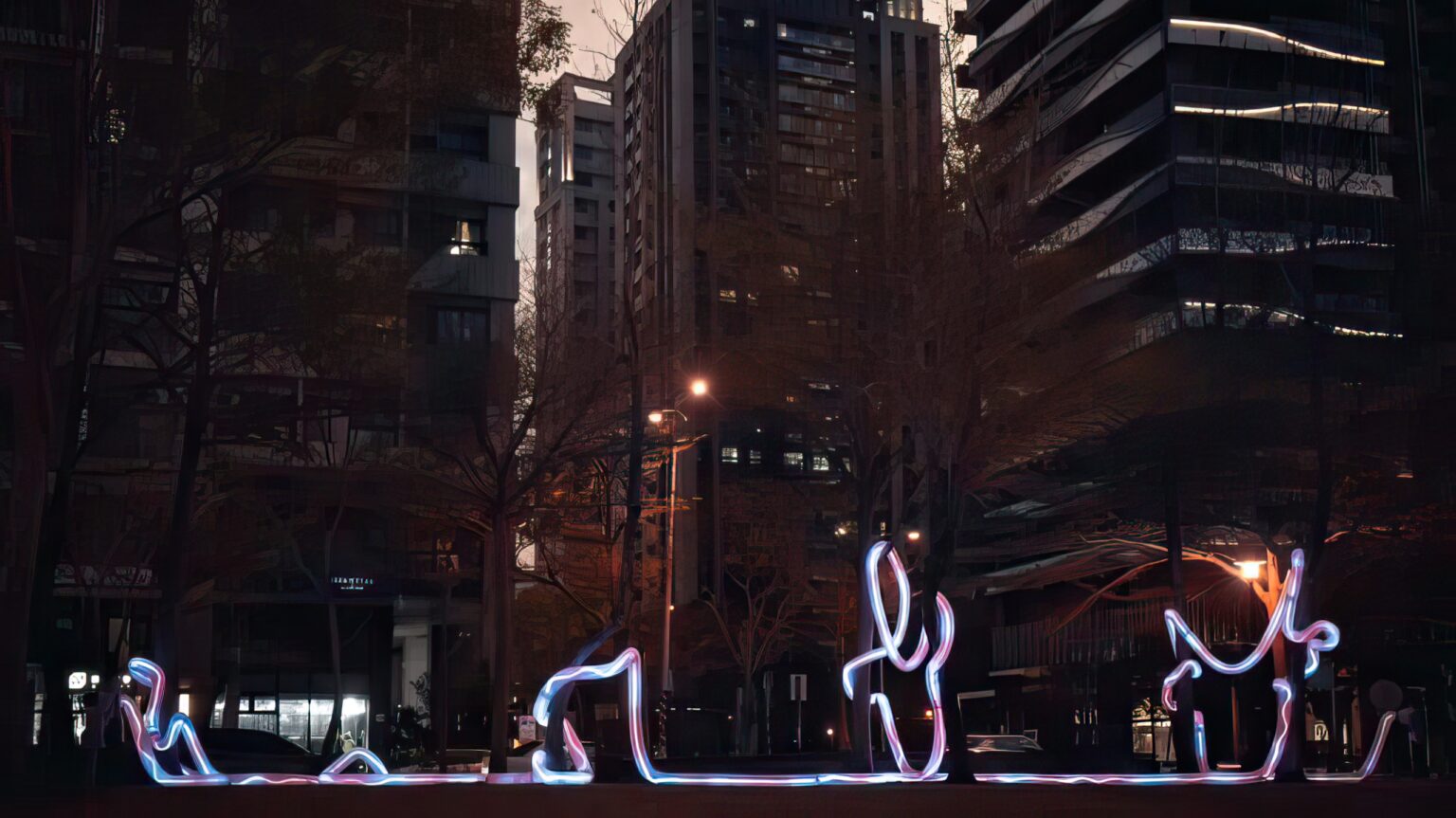

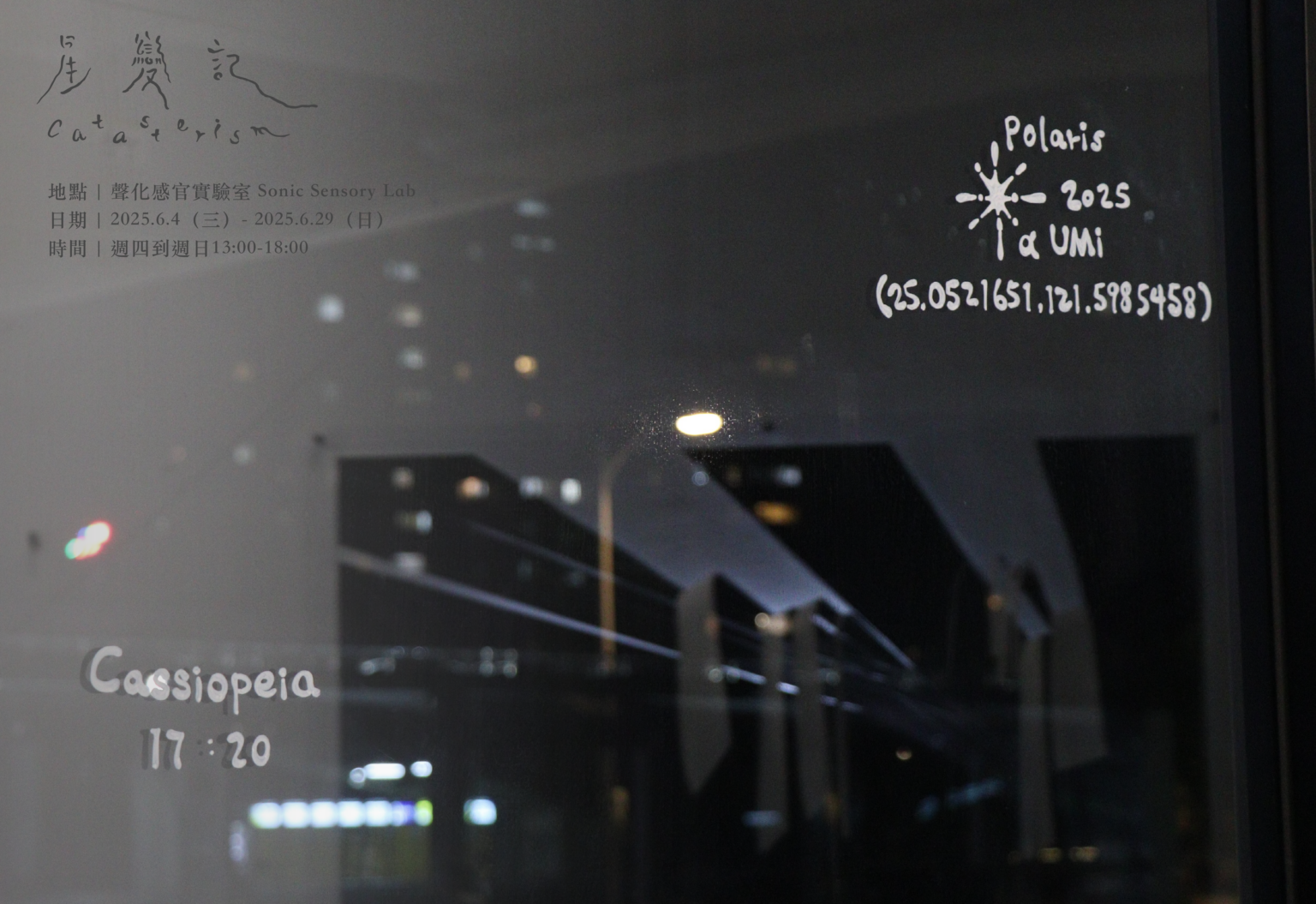

「讓現象自己說話」的迷人思想,並不僅止於視覺。近年來,Offenhuber 與同事 Sara Lenzi、Paolo Ciuccarelli 將此概念延伸至聽覺領域,提出了「自述式聲音化」(Autographic Sonification)。其核心精神是,不去「翻譯」數據,而是直接「聆聽」現象留下的聲音痕跡。例如,聆聽一片雨林的完整聲景來判斷其健康程度,或是用蓋格計數器發出的喀喀聲來感知放射線強度。這兩種方法共享同一種哲學:邀請我們繞過抽象的符號,更直觀、也更深刻地與世界互動。