聽覺多樣性:你是否聽得與眾不同?

在日常生活中,聲音如影隨形:街頭的車水馬龍、鳥鳴聲、小吃店裡的吆喝聲,無處不是聲響的舞台。但多數人往往把「聽見聲音」視為理所當然,忽略了每個人對聲音的感知其實大相逕庭。若我們仔細想想:有人對高頻特別敏感、有人習慣依靠視覺提示,還有人在擁擠的人群中聽覺特別混亂……這些現象都反映了「聽覺多樣性(Aural Diversity)」的存在。接下來讓我們一起從〈Aural Diversity: Do You Hear Differently〉這篇文獻的觀點出發,深入探討「聽覺多樣性」的實質內涵與可能性!

一、聽覺多樣性是什麼?

「聽覺多樣性」強調,人類對聲音的感知並非單純的「耳朵 → 大腦」單一路徑,而是受生理條件、文化背景、個人經驗等多重因素交互影響。有些人天生對高頻聲音特別敏感,能聽見相對尖銳的高音域;也有人只聽得到特定的中、低頻段,或因年齡及健康因素而逐漸流失某些音域的聽力。此外,還有人能透過身體振動來感受聲音,如同蘇格蘭打擊樂家 Evelyn Glennie 用「觸覺」聆聽音樂的方式;更有人出於生活經驗,會自然地藉助視覺線索(如唇語、身體動作)來辨認聲音的位置或含意。

1.1 聽力好壞,並非唯一指標

上述差異並非以「聽力好壞」能簡單衡量,而是每個人獨特的感官組合與認知模式。例如,佩戴助聽器的人若只能接收部分頻率或變形的音質,那他對一首音樂的感知勢必和健聽者「大不相同」。又或自閉症譜系或患有聽覺過敏(Hyperacusis)者,對高頻噪音有異常敏銳的生理與心理反應,稍不注意就會引起焦躁不適。這些都說明,「聽覺」不只依靠耳朵,也可能包含骨傳導、觸覺震動,或透過眼睛來協助「聽見」。

1.2 一種理解聲音的全新視角

也因此,在討論聲音之美、聲音設計或聲音共融時,都不能再默默假設「所有聽者的耳朵都一樣」。從場館的音響配置、公共空間的噪音管控到音樂創作的編曲考量,都需要將不同族群的聽力差異、感官特質與文化背景納入思維。只有在認知到每個人聽覺世界的獨特性,並願意採取具體的因應措施,才有機會打造真正多元且包容的聲音環境。換句話說,「聽覺多樣性」不僅是一種新的聲音理論,更是一場從社會、藝術到科技應用領域的價值轉變。

二、超越「耳朵」的感官交互

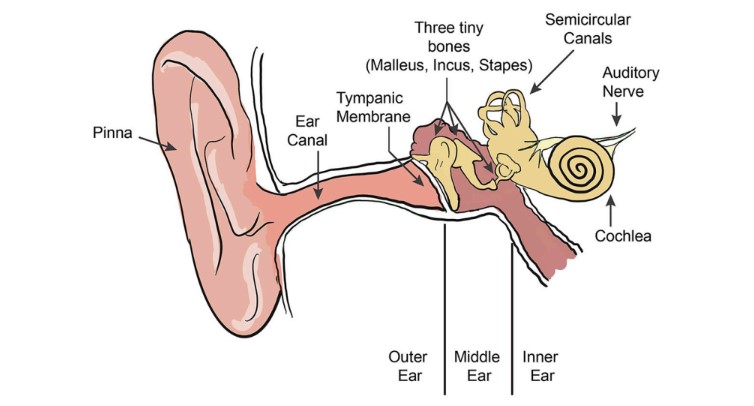

2.1 耳朵雖小,卻是複雜的系統

耳朵由外耳、中耳、內耳三大部分組成,透過微小骨頭、神經網絡以及大腦的緊密連結來捕捉聲音振動。聲音從空氣傳遞至外耳、經鼓膜振動推動聽小骨,最後進入內耳的耳蝸,轉化為神經訊號傳至大腦。然而,這個過程對每個人並不一定都是「標準化」版本——耳道形狀、耳蝸結構、神經敏銳度都各有不同,同一聲響在不同人的耳中便能激發截然不同的感知。

補充例子:有些年長者隨著聽力退化失去高頻敏感度,但卻可能比年輕人更能辨別中低頻音色的層次。相較之下,年輕人的耳朵多能「聽」到更高的頻率,但也可能對中頻的細微差異不夠敏感,形成另一種獨特對比。

(Photo by Auraldiversity: Do You Hear Differently)

2.2 協同感官:視覺、觸覺與骨傳導

- 視覺助聽:對於部分弱聽或聾人而言,視覺(如唇讀、身體動作)可補足耳朵無法接收的聲音訊息。

- 觸覺聽覺:Evelyn Glennie 的例子最為經典,她將身體當作「共鳴器」,以觸覺感受聲波振動,一樣能精確掌握音樂的節奏與層次。

- 骨傳導:某些助聽裝置利用頭骨或牙骨的傳振機制,直接向聽覺神經傳送聲音,不需經由外耳或中耳,對一些傳導性聽損的族群相當友善。

這些例子說明,人類「聽」聲音的方式多元而有趣。耳朵只是一個關鍵器官,卻不一定是聲音進入身體的唯一通道。

三、聲音的「好壞」:沒有絕對標準

3.1 多元文化下的聲音感受

在許多多元文化社群裡,像是鐘聲、海浪聲或鼓聲常被視為療癒或帶有宗教意味,但對高頻敏感者或聽覺過敏者來說,這些聲音可能過於刺耳或壓迫。又或是在古老部族裡,大聲吶喊或大鼓震響是一種慶典;然而對噪音恐懼者(phonophobia)而言,卻是無法忍受的噪音刺激。這些都提醒我們:聲音美感其實取決於個體的聽覺特質與文化習慣。

3.2 安靜 VS. 吵雜:誰說了算?

同樣地,「噪音」的判斷標準也視情況而定。有些人習慣在咖啡館的環境聲中工作,認為那是一種放鬆;也有人因為對背景聲的敏感而無法集中。當我們談到城市規劃、噪音管控或聲音藝術時,就不能再只用單一數值(如dB音量高低)來評估「音量足矣」或「音量過度」,而應該考慮到人群的多元需求與聽力範疇。

四、更多元的「聽」:Dame Evelyn Glennie 的故事

蘇格蘭籍打擊樂演奏家 伊夫琳·格蘭尼(Dame Evelyn Glennie) 是聽覺多樣性的代表人物。她 12 歲起因耳聾而不再依賴耳朵來「聆聽」,卻在國際舞台上大放異彩,成為知名的打擊樂家。她曾說:「聽覺基本上是一種專門的觸覺。」對格蘭尼來說,聲音就是振動:她可用手指、手臂,甚至全身去感受這些聲波。

- 觸覺聆聽:在演奏時,她往往請觀眾手持氣球,讓聲音的振動傳導至氣球,以便所有人(包括聾人)都能「觸摸」到音樂的節奏。

- 感官整合:對她而言,身體的每一處都可以成為「聽」的器官;聲音不再只是經由耳朵的振膜轉換,而是透過觸覺、骨骼乃至整個感官網絡來「接收」。

Evelyn Glennie 的例子,既挑戰了一般人對「聽」的刻板印象,也啟發我們:當某些感官不足時,或許可以透過其他感官方式來「擴大」對聲音的感受。

五、從「聽覺多樣性」到多元平權與共融

5.1 創造友善的藝術環境

探索「聽覺多樣性」,不僅是對聲音美學的新理解,更能為聽覺弱勢者或不同聽感需求者打造更公平的藝術世界。如果每位創作者或策劃者能理解並體現多樣的聽力需求,那麼更多人將能真切地參與、共享音樂或聲音創作。

- 聲音展演:在音樂會中提供視覺字幕或震動地板,亦或在錄音製作中考量不同頻段的增幅,不但能讓聽力損失者融入,也能提高大眾的參與度。

- 劇場與博物館:設計「可調音量區」或「安靜角落」,同時為對聲音敏感者或依賴視覺者提供符合需求的環境。

5.2 公共空間的噪音管控與包容

在公共空間裡,若只將「噪音」視為超過某分貝(dB)的聲響,往往無法照顧到特殊聽覺需求者。有些人或許能忍受相對高的音量卻害怕持續尖銳的聲音;另一些人即使音量偏低,也可能覺得頻段刺耳。透過「聽覺多樣性」的角度,就能在空間規劃時更細緻地評估使用者多樣的「聽覺閾值」,進而增設吸音材質、調整背景音樂風格或配置環境指示,讓每個群體都能安心使用公共空間。

5.3 從耳朵到社會:多感官的對話

聲音不僅是感官刺激,也是情感與社會互動的重要媒介——當更多人能理解「聽覺差異」的存在,就能帶來更強的同理心與協作。

- 教育應用:在學校或社區課程中,教授「不只用耳朵聆聽」的概念,讓學生嘗試觸覺、視覺方式體驗聲音,增進對他人聽力與感受差異的認識。

- 藝術創新:聲音藝術家或音樂製作人若將「觸覺聲音」或「可視化聲波」融入作品,也能開啟更廣闊的感官想像與社會互動。

六、結語:讓每個人的「聽世界」都被看見

在當代,聲音幾乎滲透了我們生活的每個角落:從個人耳機、商場播送,到街頭巷尾的宣傳廣播。「聽覺多樣性」的意義就在於,提醒我們——每個人對聲音的感受都如此多元,不能再用同一套標準或同一種規範看待「聽」這件事。若能秉持這樣的思維,我們將有機會打造一個對不同聽力需求都更加友善的社會環境,並通過更多元的藝術創作或公共對話,讓每個人都能在自己的「聲音世界」裡找到情感共鳴與互相理解的途徑。

最後,就如失明學者 John M. Hull 在著作中所言:「透過聆聽雨聲,我感受到了世界的連結——聽覺不只是接收聲音,更是一種與世界對話的方式。」當我們放下「單一聽力典範」,並擁抱「聽覺多樣性」的新思維,或許就能更完整地理解聲音中的美妙,也為藝術、生活與社會帶來更多未知的可能。

下一篇:〈當烘手機成了音爆機:廁所的聽覺多樣性隱憂 〉

延伸閱讀

相關文章

在舊港島練習節奏分析:從 Lefebvre 的 Rhythmanalysis 談起

參考法國思想家 Henri Lefebvre 在《Rhythmanalysis》提出的節奏分析,我們把夜間與日間的走訪、感知卡片、島嶼模型製作等活動,視為一次在現場展開的節奏實驗。這篇文章整理這套方法背後的理論線索,也說明它如何被轉寫成實際可操作的感知工具。