活動回顧|《從聽覺多樣性到藝術共融》交流分享會

融聲創意工作室近年推動的藝術共創計畫,包括「Sonic Bike 聲響單車」與「樂齡音樂表達共創」計畫,以及現正進行的「生物電聲音樂表達介面」開發計畫,帶大家一起看看透過抓取生理訊號而觸發聲響的音樂表達介面。在這次的《從聽覺多樣性到藝術共融》交流分享會中,團隊夥伴也將與大家交流聽覺多樣性的相關研究,帶您一同瞭解每個人對聲音感知的不同,如何透過科技與藝術的結合,讓更多人能夠自由參與音樂創作,突破聽覺、年齡與生理的限制。

「聽覺多樣性」是一個相對新興的概念,類似於我們為輪椅使用者增設無障礙坡道,確保空間對所有人都友善且可及,在聽覺世界中,每個人的感知、聽力狀況與偏好都不同,因此標準化的音樂體驗並不一定適用所有人,我們希望透過這次交流,從「共融」的概念出發,探討如何在音樂與藝術創作中考量不同族群的需求,讓參與者理解這種多樣性,並進一步思考如何應用於藝術創作與日常生活。

藝術共融計畫與聲響單車工作坊

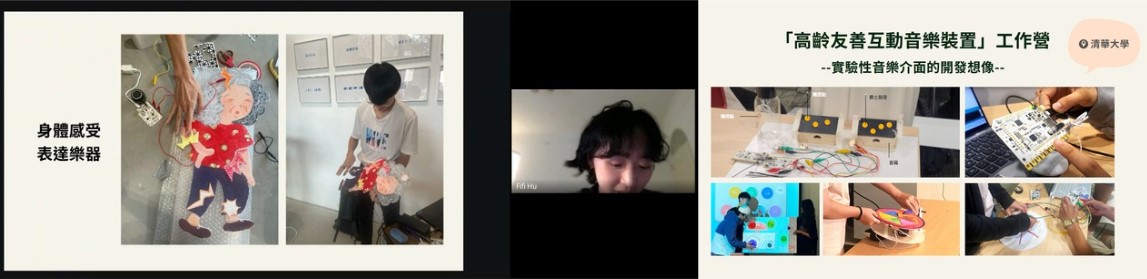

在去年展開的《樂齡聲音感知與音樂表達》計畫中,我們致力於推廣聲音藝術與科技應用,同時觀察到樂齡族群在藝術體驗上面臨的挑戰,包括聽力認知與動作協調能力隨年齡增長而下降、受文化背景影響或缺乏藝術創作經驗而感到自卑等。為了降低參與門檻,我們與清華大學音樂、科技與健康研究中心合作,舉辦了「高齡友善互動音樂裝置設計」工作營,參與活動的大學生設計出了許多有趣且適合樂齡族群的音樂創作工具,這些創意裝置不僅是音樂工具,也成為長者表達故事與情感的媒介,突破傳統音樂學習的門檻。

在後續的「樂齡故事樂器創作」工作坊以及「AI音樂創作-記憶單曲」工作坊等活動中,參與者分享人生經歷,透過聲音素材的收集與樂器製作,親手創作出能夠代表自身故事的獨特樂器。這些樂器不僅是物件,更承載了個人記憶與情感,最終將透過簡單的演奏或錄音,將這些聲音故事傳遞出去,工作坊不僅讓長者有機會參與音樂創作,也透過科技與藝術的結合,讓「聲音」成為記憶的載體,帶來更深層的情感交流與社會連結。

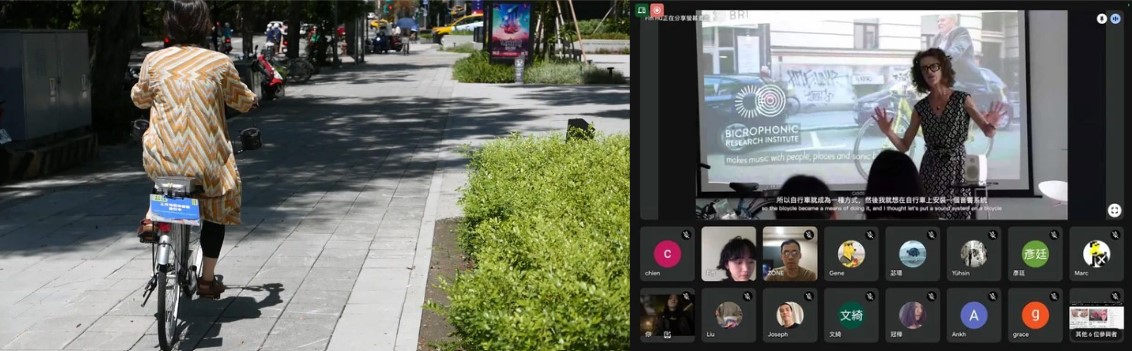

另一項有趣的共創活動是《Sonic Bike 聲響單車計畫》,這是由國際聲音藝術家 Kaffe Matthews 所發起的一項藝術實驗,聲響單車透過內建的聲音感測系統,根據騎行路徑、速度與周遭環境變化,動態生成聲音,讓參與者透過「騎行」來探索聲音與空間的關係。

在「地方創造音樂」工作坊期間,來自不同領域的學員,包括音樂人、電影創作者,甚至單純喜歡騎車的朋友,共同參與了這項聲音實驗。有些學員透過聲音記錄台北的變遷,例如將已消失的銀行記憶轉化為數鈔票的聲音;另一些學員則根據地點氛圍,選擇適合的音景,例如在仁愛圓環播放旋轉木馬的歡樂聲響。這種多元化的詮釋,使 Sonic Bike 成為人們產生對話、交流記憶與想像的媒介。

聽覺多樣性介紹

在《樂齡聲音感知與音樂表達》計畫拓展受眾至不同年齡層與背景的過程中,我們注意到「聽覺多樣性(Aural Diversity)」的現象:不同世代對相同音樂內容的反應截然不同,進而因此展開有關聽覺多樣性的研究計畫。

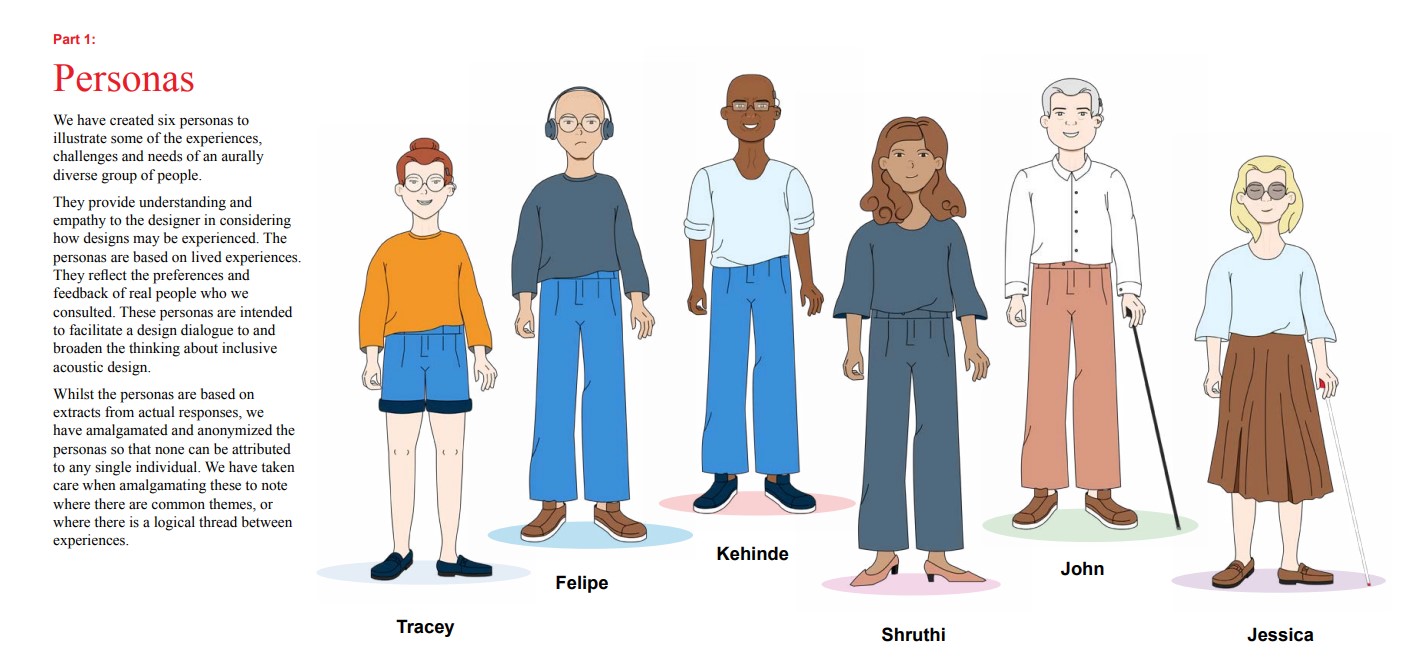

「聽覺多樣性」是一個近年來備受關注的議題,強調不同群體對聲音的感知差異,例如聽障人士、對聲音敏感者、或對特定聲音頻率特別敏感的族群。在實習期間,我深入閱讀了「聽覺多樣性工具包」這份文獻,這是一份由 Arup 和 Aural Diversity Network 開發的研究指南,主要探討「聽覺多樣性」的概念,這份工具包的核心目標,是幫助設計師創造更具包容性的聲音環境,使各種聽覺需求都能被考量,進而提升人們的生活體驗。

其中,我覺得最有趣的部分是工具包中的「Persona」設計,它透過創造特定角色,幫助設計師更直觀地理解不同群體的聽覺需求。透過這些設定,工具包將聽覺需求變得更具象化,也能幫助設計者換位思考。對照到我們的「樂齡聲音感知與音樂表達」計畫,我認為這些 Persona 的應用可以有三個方向:

(1)以人為本,聚焦需求——訪問關懷據點的長者,為他們設定代表性 Persona,呈現多元的聽覺習慣。

(2)探索聲音喜好——引導長者有意識地感知不同聲音,進一步了解自己喜愛的音樂或聲響。

(3)跨世代共融——透過音樂與科技,讓不同世代之間能夠透過聲音建立更深的連結。

我們的聽覺世界充滿變化,每個人對聲音的敏感度與偏好都不同,例如有些人對高頻聲特別敏感,而有些人則需要更強的低頻來感受節奏,因此在設計音樂體驗時,應考量不同的聽覺需求,而不是採用單一標準,這也是聽覺多樣性的核心所在。

生物電聲技術與應用

在這場交流分享會的最後,我們額外介紹了一個現正進行中的計畫——「生物電聲:結合生理感測的音樂表達介面」。這是一個探索科技如何降低門檻,讓音樂與藝術更容易被體驗的實驗項目,即使它不一定具備直接的醫療功能,但至少能夠作為一種音樂參與或藝術表達的工具。

「生物電聲」是一種將生理感測數據(如肌電、呼吸、脈搏)轉化為音樂語言的技術,透過互動裝置,觀眾可以「聽見」自身身體韻律的聲音。這項計畫由聲化感官實驗室主導,結合了聽覺多樣性(Aural Diversity)、聲音化(Sonification)與資料轉譯等領域,希望發掘生理感測技術在音樂創作與表達中的可能性。其靈感來自於跨學科的研究,如清大「音樂科技與健康研究中心」,這是一個融合音樂、生命科學與工程的學術單位,專注於音樂如何影響福祉與健康促進的研究。透過「生物電聲」,我們試圖建立一種新的聲音化方法,讓人們能夠以不同的方式理解自身的身體狀態,並且創造獨特的音樂體驗。

在傳統科學領域,資料通常以圖表或數據呈現,但這樣的視覺化方式對於視覺障礙者或非數據專業人士來說,可能較難理解。聲音化技術的出現,為資訊傳遞提供了新的可能性。像是維基百科的聲音化、NASA的太空數據聲音化,這些案例證明,聲音化不僅僅是資訊的轉換方式,更能夠改變我們對世界的認知方式。

有關於生物電聲的應用與未來發展,目前我們已經開發了三個Prototype:

(1)肌電感測音樂表達:透過EMG感測器,讓肌肉的動作變成音樂控制參數,適用於無法使用傳統樂器的人。

(2)呼吸聲音化:將呼吸頻率轉換為聲音,幫助使用者理解自身的呼吸模式,並應用於情緒管理與健康監測。

(3)心率音樂轉譯:透過心跳速率變化創造節奏,探索身體與音樂之間的連結。

這些技術的發展不僅拓展了聲音藝術的邊界,也提供了新的音樂創作方式,特別適合那些因生理限制而無法使用傳統樂器的人。

生物電聲計畫的核心精神在於——讓音樂變得更加共融,讓藝術表達更加無障礙,我們希望透過這個計畫,打破傳統音樂創作的框架,讓更多人有機會體驗身體與聲音的互動。在未來,我們將繼續優化這些原型,並尋找更多應用場景,使生理感測與聲音化技術在藝術、醫療與教育等領域發揮更大的影響力。

如果你對這個計畫感興趣,歡迎關注我們的後續發展,一起探索音樂與科技的無限可能!

共融藝術的未來

這場交流會讓我們重新思考「藝術共融」的意義。從聲響單車的騎行體驗,到聽覺多樣性的技術應用,再到生物電聲的前沿探索,每個主題都圍繞著一個核心——如何讓藝術創作更具包容性。

未來,我們期待更多跨領域的合作,讓音樂與聲音藝術成為所有人的共同語言,無論是透過科技、教育,還是社會參與,每個人都能在這場聲音的對話中找到屬於自己的位置。

日期|2025.1.25

地點|線上

主辦單位|融聲創意

講者|紀柏豪、胡貽斐、侯思屹

相關文章

從科學家視角看待藝術與科學的跨域合作:以《真菌宇宙學 Fungi Cosmology》為例

跨域合作反映了人們對世界日益複雜的理解需求,不僅拓展了知識的界限,也帶來全新視野和思維。觀察當前的跨領域合作案例,藝術家