音樂無處不在:從聽力輔助到偏鄉社群的「共同聲響」

音樂,是一種能橫跨感官與身分的共同聲響。當我們不只在意「有沒有聽見」,而是注重「每個人能否參與」,就能讓更多人找到自我、與彼此共鳴,並讓音樂真正成為連結世界的動人力量。

各種風格音樂早已充斥在你我日常生活當中,它可能是耳機裡那首讓人熱血沸騰的歌曲,也可能是街角咖啡廳裡的輕柔旋律。對多數人而言,音樂是情感的出口,亦或是寄託回憶的載體。然而,當我們把焦點放在聽力損失者、使用助聽裝置的人,以及資源有限的偏鄉輕度認知障礙者身上時,就會發現「音樂」所能帶來的影響,遠遠超過「聽得到旋律」這麼簡單。以下,便讓我們從「聽力輔具的音質重生」與「偏鄉社群裡的音樂社交」兩個面向,看看音樂如何跨越障礙,成為真正能讓人彼此連結的力量。

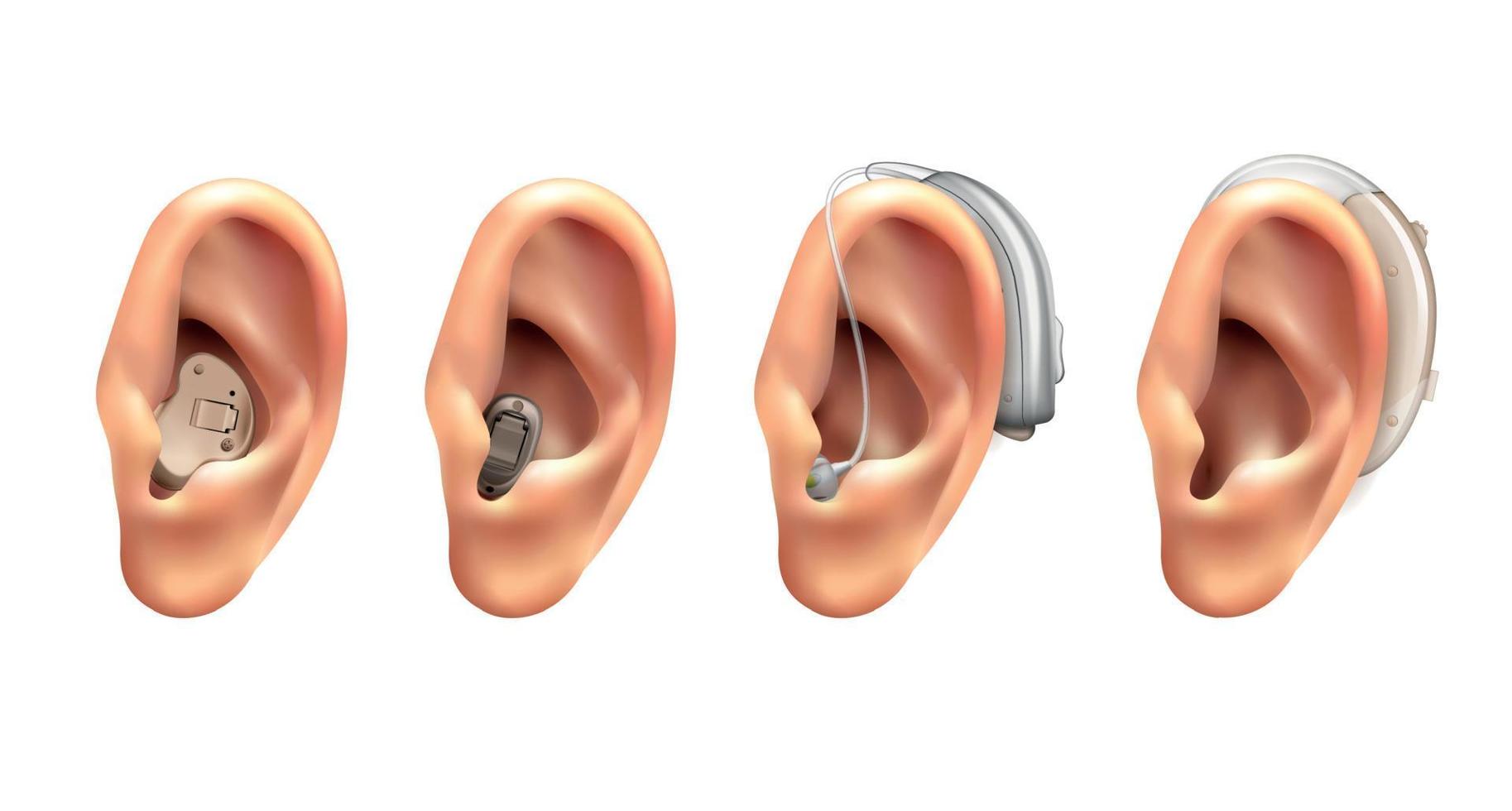

一、助聽裝置的進化:如何讓音樂細節「重生」?

1.1 當音質「走失」:聽力輔助使用者的共同困境

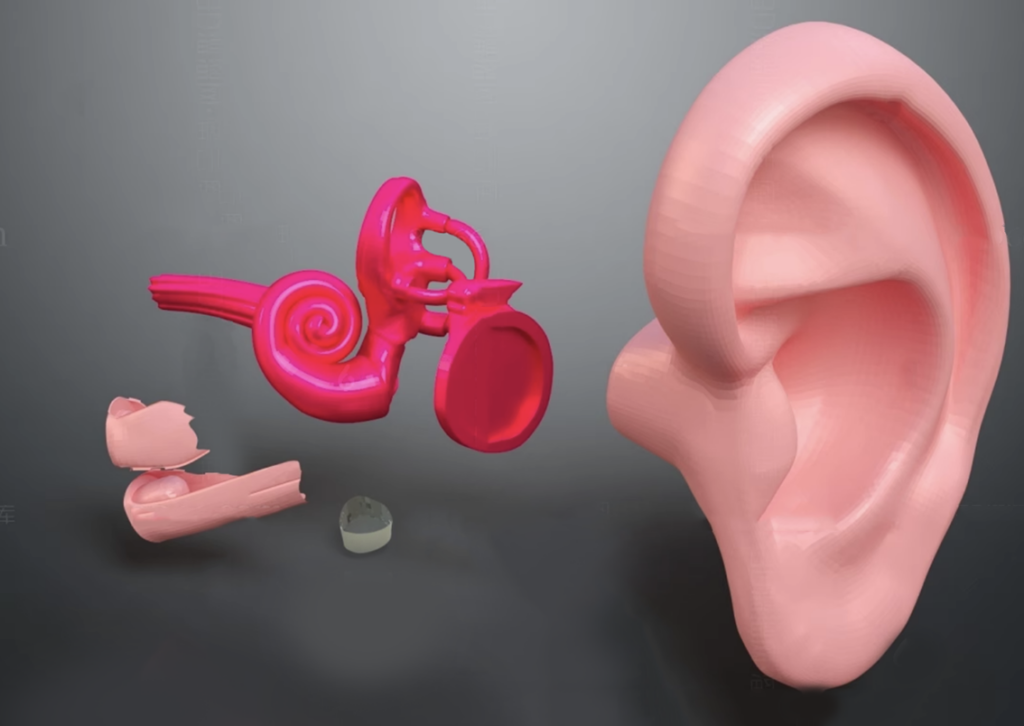

想像一下,若您突然無法辨別音樂中的細微變化,甚至連樂句或音調的高低差異都變得模糊,那麼聆聽音樂的體驗將與以往截然不同。對許多使用助聽器或人工耳蝸的朋友來說,「能聽到音樂」並不代表「能享受到音樂」。原因在於,這些裝置常會壓縮或削弱部分頻率,使整體音質變得平面而失真。過去就有使用者提到:「某些原本熟悉的旋律,聽起來卻變得陌生。」——這其實凸顯了目前聽力輔助技術在「還原音樂細節」上的侷限。

1.2 研究觀察:為何「細節」如此難得?

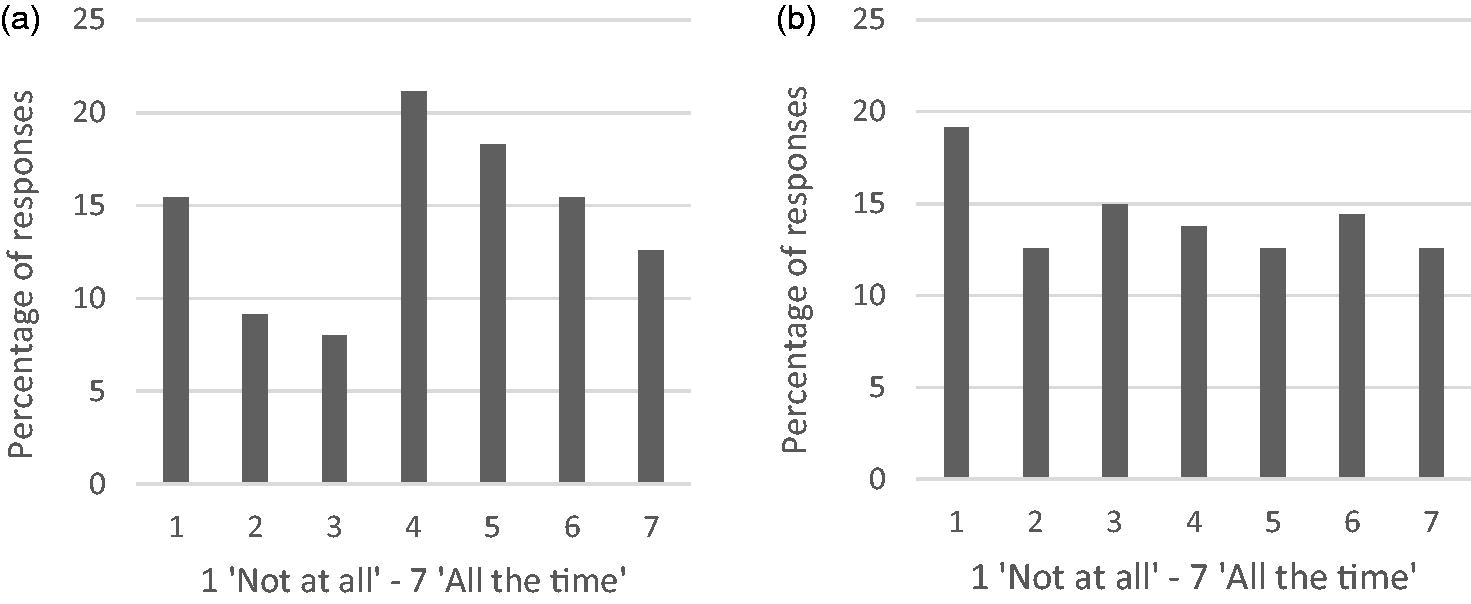

英國學者 Harriet Crook 與 Robert Fulford 曾在研究〈Music listening and hearing aids: perspectives from audiologists and their patients〉中訪談了多位聽力損失者及聽力師,試圖了解「聽音樂」在助聽器環境下的實際狀況。

- 高頻扭曲:高音頻段往往被裝置壓縮或忽略,讓整體聽感變得單薄。

- 動態範圍不足:音樂中最令人振奮的「強弱對比」可能在助聽器裡被過度壓縮,不再能呈現原本細膩的層次。

- 情感連結下降:有些使用者甚至表示,對喜愛的歌曲產生了疏離感,因為已無法重現以往的聆聽記憶。

研究也強調,若裝置能提供更細膩的個人化調音,甚至自動辨識音樂模式,使用者將更有機會「重拾」那些原本消失的細節。這部分已成為新一代助聽器或人工耳蝸研發的重點,如:

- 多頻段增益控制:可自訂高、中、低頻增益。

- 自適應演算法:偵測音樂場景,動態調整聲場輸出。

- App 互動式設定:使用者可即時微調,並記錄個人偏好。

聲學創新:從「通用」到「個人化」

面對上述挑戰,現今不少助聽器與人工耳蝸的研發開始瞄準「高保真音質」與「個人化 EQ(均衡器)」功能。用戶可以依自身需求,調整特定頻率的增益或抑制。如此一來,一首歌裡原本「消失」或「失真」的細節,就能逐漸回到聽者耳中。這些改良,意味著聽力輔助裝置正朝向「音樂友善」的道路前進,也賦予了聽力損失者更多選擇和自主性。

更多實際行動:音質升級、跨領域合作

除了研發技術本身,國際上也開始出現一些跨領域計畫,將聲音藝術家、耳鼻喉科專家、聲學工程師等聚合在一起,嘗試打造更「音樂友善」的聽力輔助生態。例如:

- 歐洲聽力研究聯盟(暫名,European Hearing Research Alliance)近年就開展了「Music and Hearing Aids」試驗,邀請助聽器使用者試聽多種類型的音樂並記錄感受,盡可能收集真實情境下的音質痛點。

- 英國 Aural Diversity Network 與樂器廠牌合作,打造針對弱聽者的「多聲道錄音示範」,讓使用者在測試環境裡透過個人化調音體驗不同風格的歌曲。

這些嘗試,無不表明一個方向:透過多方協作與技術升級,讓聽力損失者也能擁有「感動音樂」的完整可能。

二、在偏鄉相遇:音樂如何連結輕度認知障礙者?

跳脫聽覺裝置的話題,我們再把目光放到偏鄉地區。對輕度認知障礙(MCI, Mild Cognitive Impairment)者而言,地理位置與醫療資源的不足,往往讓他們的生活陷入孤立。缺乏社交互動不僅會加劇認知退化,孤單感也更容易油然而生。在這樣的情境下,「音樂社群活動」就顯得格外珍貴。

2.1 跨越障礙的聲音:英國康瓦爾的音樂參與研究

一項針對英國康瓦爾地區 MCI 與失智症族群的系統性研究〈Effects of music participation for mild cognitive impairment and dementia: A systematic review and meta-analysis〉顯示:

- 音樂帶來「情緒共鳴」:旋律與節奏能迅速激發回憶,使參與者更容易產生正面情緒。

- 增強社交意願:一起唱歌或演奏時,能降低語言表達的尷尬,也在同儕或家人之間創造更多互動機會。

- 減輕孤立感:音樂活動提供了某種「安全場域」,讓輕度認知障礙者能放鬆心情、真誠表達。

2.2「Wednesday Wanderers」:當散步與音樂成為社交橋樑

另一個例子是英國的非營利組織 Sensory Trust 主導的「Wednesday Wanderers」活動,該活動定期在咖啡廳或戶外舉辦散步+音樂交流,參與者能在漫步中放鬆思緒,藉著自然聲響與簡單的音樂互動,彼此分享近況。許多參加者反映,音樂能短暫地讓他們找回失落的記憶,也更有動力與他人攀談。這些看似平常的活動,卻達成以下效果:

- 短暫記憶力提升:音樂往往勾起過往生活片段,刺激大腦迴路,使人更容易回想。

- 社群歸屬感:在輕鬆的環境裡,輕度認知障礙者與其他居民自然地融入互動,不再只局限於「被照顧」的角色。

- 情緒撫慰:共同聲響成為互相陪伴的媒介,也有效減低焦慮與孤獨感。

例如,某位參與者曾分享,她原本很抗拒社交,但在某次合唱了童年時代的傳統歌曲後,想起很多溫暖的故事,也主動和其他人聊天。類似的「音樂連結」案例,已多次在 Sensory Trust 的報告中被證實,體現音樂對偏鄉 MCI 群體的巨大價值。

三、超越「聽見」:讓音樂成為「參與」的力量

從助聽器的音質創新到偏鄉音樂活動的社群連結,我們不難看出,聲音的價值其實遠遠超越了「能不能聽到」的層次。它更關乎人與人之間的情感交織,也蘊含了改變自我與社會的可能性。

對聽力損失者而言,若能透過更先進、更彈性的裝置設定找回旋律的細微之處,代表著一種自我認同的重塑;對偏鄉輕度認知障礙者而言,參與音樂社群則象徵他們在社會中不必局限於「失能」或「病患」的標籤,而能以自己的方式表達、分享與互動。

或許,最終我們能體會到:

音樂的核心,不在於你聽到多少聲音,而在於你參與了多少情感與故事。

若未來的聲學科技與社會資源都能更積極朝「包容」邁進,相信我們離「人人都有權與音樂相遇、產生共鳴」的目標,就不會太遙遠。

延伸閱讀

相關文章

在舊港島練習節奏分析:從 Lefebvre 的 Rhythmanalysis 談起

參考法國思想家 Henri Lefebvre 在《Rhythmanalysis》提出的節奏分析,我們把夜間與日間的走訪、感知卡片、島嶼模型製作等活動,視為一次在現場展開的節奏實驗。這篇文章整理這套方法背後的理論線索,也說明它如何被轉寫成實際可操作的感知工具。