融聲創意參與 2025 竹北光節《水生繁花》

二月的微涼夜晚,第三屆「竹北光節」在水圳森林公園點亮序幕。策展團隊以「水生繁花」為題,將公園化為結合光環境、藝術裝置、市集與現場演出的夜間實驗場,邀請市民重新凝視城市的水脈與光景。融聲創意除推出聲光互動裝置《迴響脈動》,亦協同規畫「草地講堂」與「親子工作坊」,透過聆聽訓練、手作體驗與即時互動,與觀眾一同思考:科技的光束投向自然時,能否同時照見永續的可能?

草地講堂:聽見城市,找回夜空

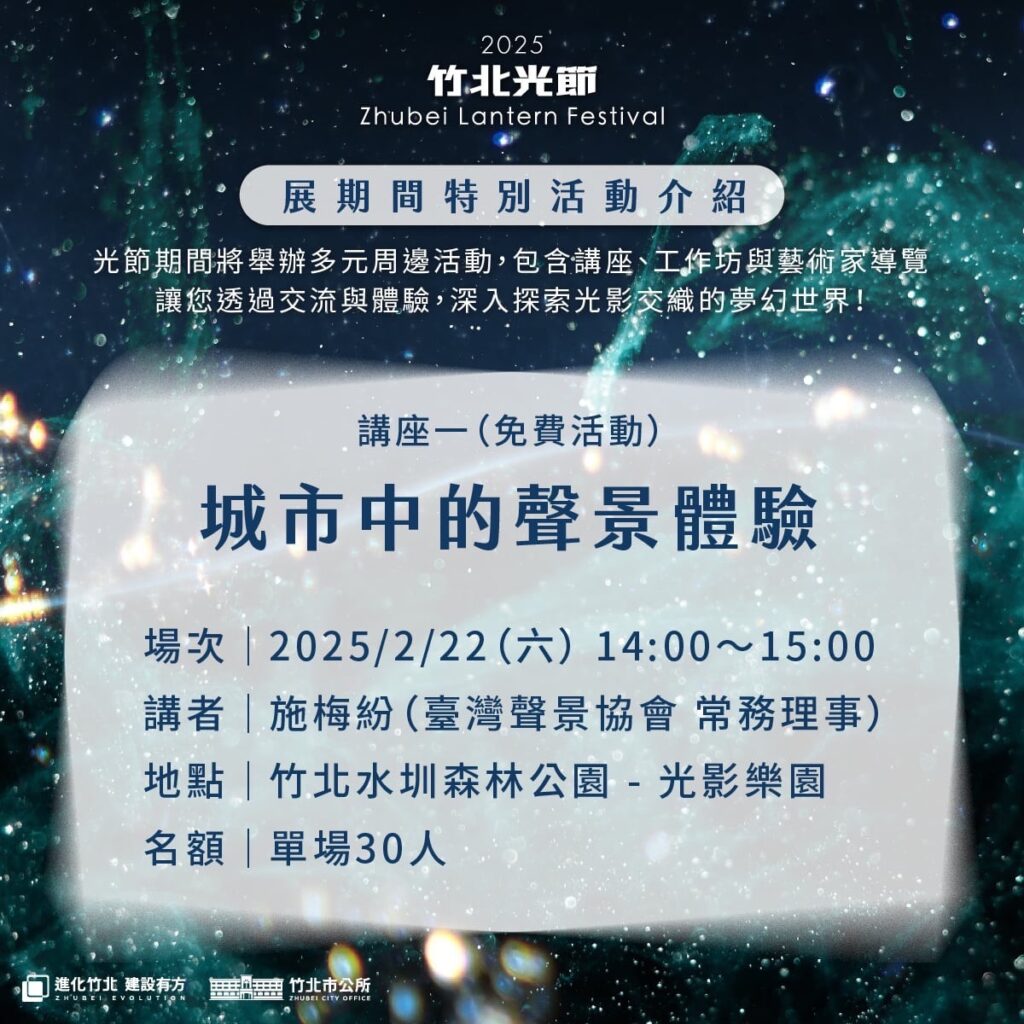

Day 1 台灣聲景協會:城市中的聲景體驗

午後的星芒帳成了臨時講堂,遠處施工聲與彩排鼓點自然成為開場配樂。首日下午,台灣聲景協會講者施梅紛(環境音藝術家、協會常務理事)請觀眾閉眼靜聽一分鐘,隨後播放協會田野錄音,把海潮、晨鳥與車流並置,說明聲景保育如何保存城市記憶。她分享台中捷運《車站聲景》計畫,示範如何以在地環境音取代制式廣播,降低噪音、提升空間辨識度,提醒大眾:聽覺也是公共資源,需要被維護。

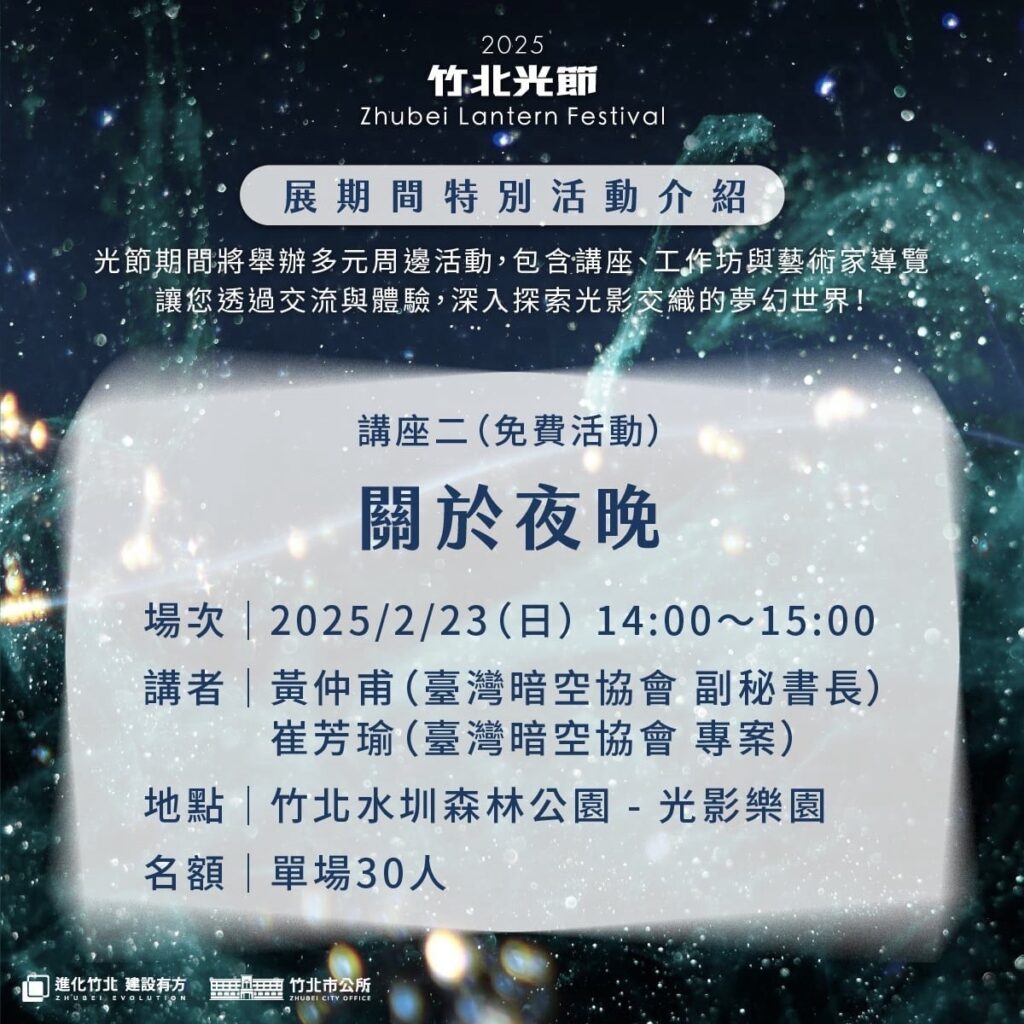

Day 2 台灣暗空協會:關於夜晚

隔日的講堂聚焦光與夜晚的關係。台灣暗空協會講者黃仲甫(副秘書長)與崔芳瑜(專案研究員)分享對光與黑夜的感受,並邀請觀眾交換在漆黑中經歷的故事。講者帶領大家在水圳森林公園透過身體感知探索環境—從野外純粹的黑暗體驗、不同文化對星空的想像,到城市人造光的日常觀察,逐層討論光的意義。最後留下核心提示:「光,並不是只能被動接受。」 當城市燈光從傍晚亮到清晨,我們是否思考過這些燈具可以被改善?是否也該重新審視光與夜晚的關係?

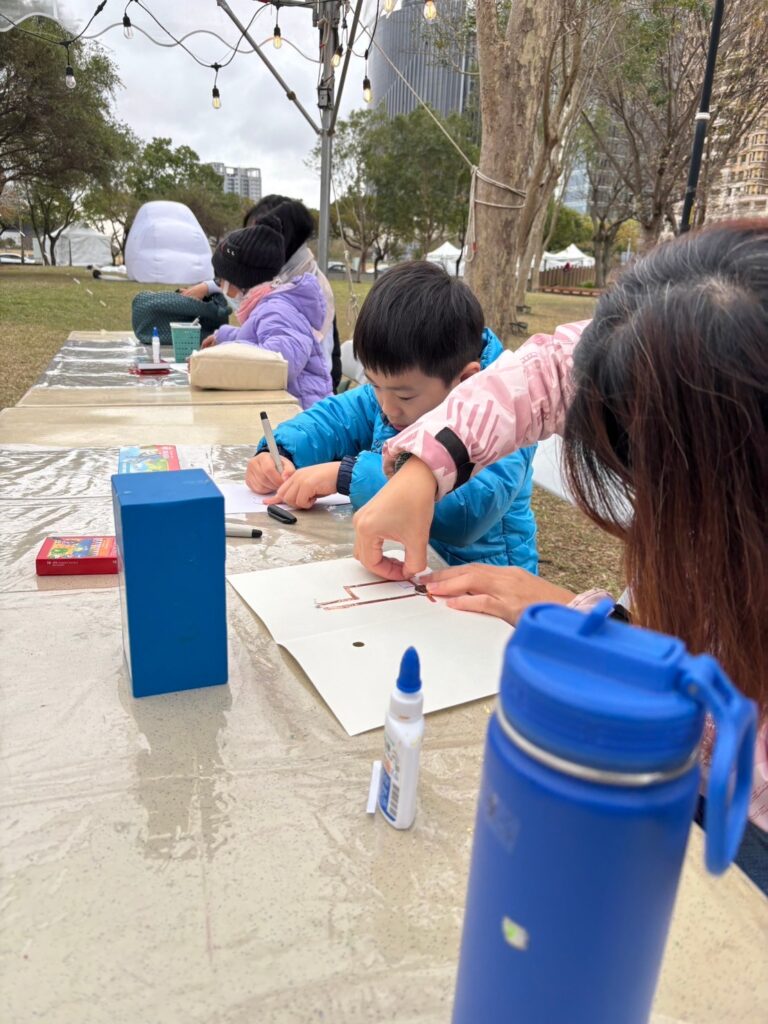

親子工作坊:把光握在手上

工作坊由融聲創意胡貽斐 老師帶領,她長年走訪偏鄉推動科技藝術共創,擅長把複雜概念轉化成親子都能上手的遊戲。兩天下午,服務台旁的帳篷成了小型創作角落,孩子和家長圍坐同桌,從「光」這個抽象概念開始動手演繹。

Day 1 微光故事:互動卡片創作

在講師示範閉合電路後,孩子與家長一同摸索電池、LED、導電紙的連接。孩子畫出竹節和螢火蟲,家長協助貼銅箔膠帶;指尖輕觸,卡面立刻亮起微光。50 張完成品串成 5 米「光瀑布」,黃昏時掛在水圳岸邊,閃爍的光點與水面碎光相互映照。

Day 2 繁花之境:螢光黏土彩繪

隔日下午換成立體捏塑。螢光顏料被揉入黏土後,孩子把「光」搓成花瓣,家長在旁加固鐵絲骨架。燈光一熄,桌面浮現柔綠草甸。作品命名成了全場高潮:「月光珊瑚」「星際向日葵」……每個稱呼都伴隨笑聲。最後用小手電筒檢查亮度,學習光「足夠即可」的不過量原則。

過程重視親子協作:孩子提出想法,家長協助落實,講師穿梭提醒安全與節能。作品被孩子帶回家,也帶走第一次「自己造光」的驚喜。事後不少家長表示,願意和孩子一起檢查家中照明,嘗試在夜晚使用更柔和的光源。

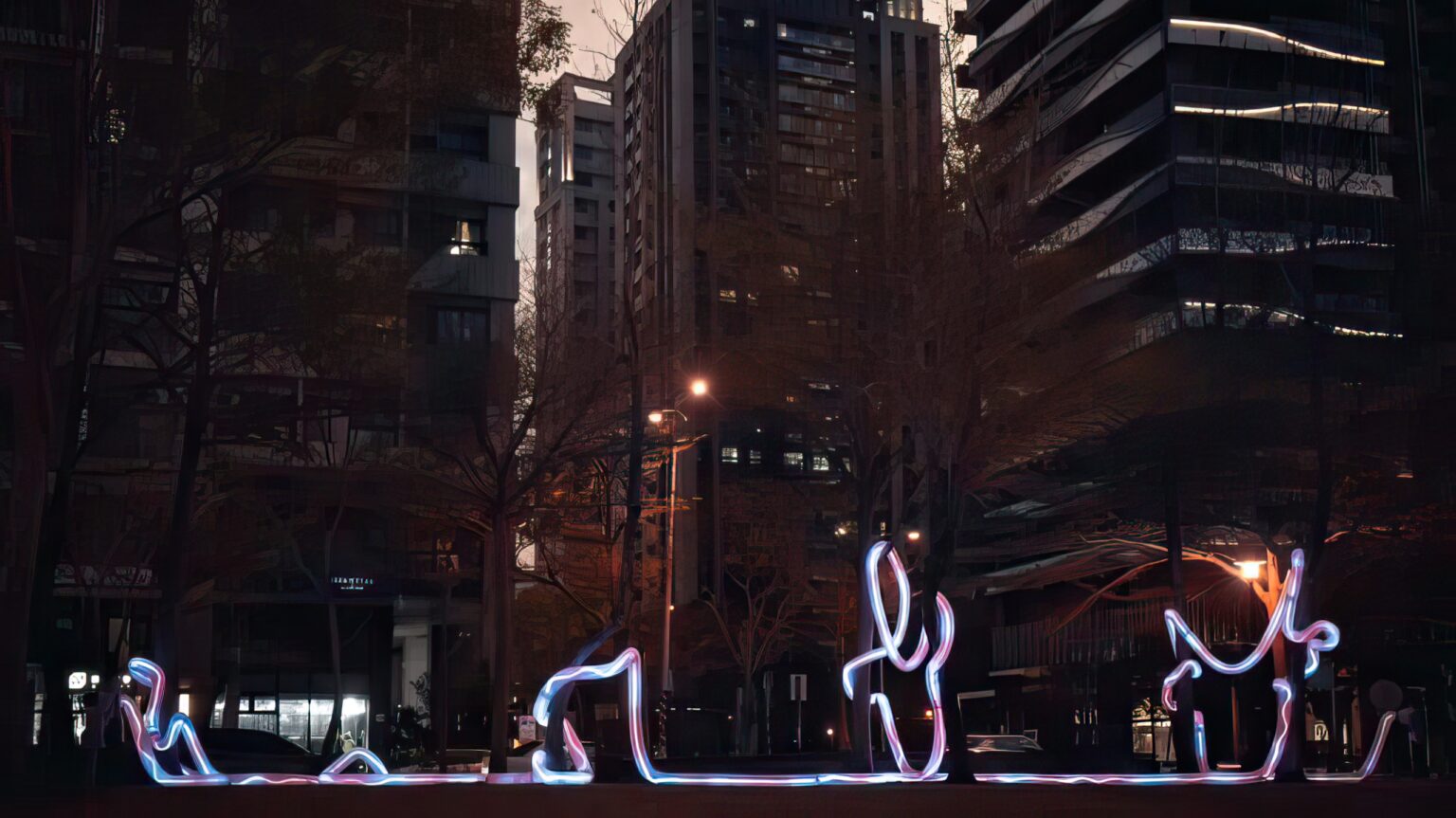

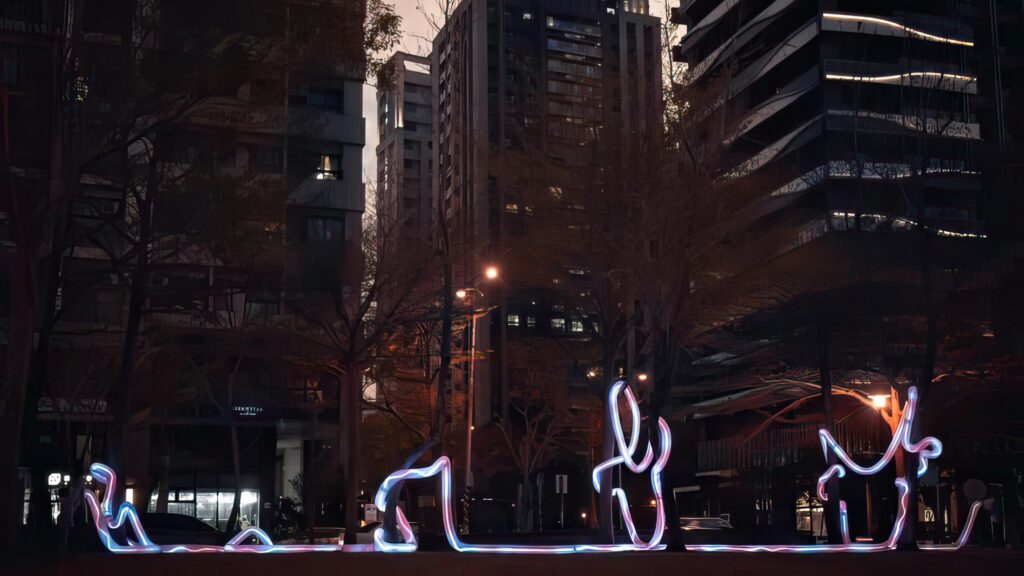

迴響脈動:聲音變成樹上的光

天黑後,北側步道的樹開始發光。藝術家紀柏豪 設計了互動裝置《迴響脈動》,導光管貼著樹幹,一有說話聲就依音高和音量跳色:輕聲細語是慢慢暈開的暖色,喊叫會拉出一束亮藍。一來一回,光像在枝頭奔跑。小孩對著裝置唱歌,看光流在樹頂奔跑;大人嘗試不同語調對話,感受光影即時回應。系統亮度鎖定在不打擾夜行昆蟲的範圍,星空依舊可見,互動也在安全光環境中進行。經由系列活動與創作,希望下一次有人經過這裡,也會想起:聽一聽周圍的聲音,關掉一盞沒必要的燈,城市就能稍微安靜、稍微暗一點。