Audio-Visual(二)《Anthropocene》人類世系列

《Anthropocene》人類世是以 Audio-Visual 聲音-視覺化方式呈現工業革命以後世界景象、人類社會變化的作品。

前一篇文章我們提過 Audio-Visual 是一種方法或形式,因此在欣賞這類型的作品時,「聲音視覺化」從來不是結果或最主要的目的,而是幫助作者呈現理念的工具。

在介紹這件作品前,我們先來瞭解什麼是“Anthropocene”?

“Anthropocene”根據劍橋字典的釋義,翻作「人類世」,意指18世紀(尤其工業革命)後人類活動引發環境和氣候變化的時期。

至於以色列歷史學家、暢銷書作家哈拉瑞(Yuval Noah Harari)之著作《人類大命運:從智人到神人》中的第二章即是人類世,也從較廣泛的層面闡述這個觀念。科學家將地球歷史以「世」(epoch)分期,例如更新世(Pleistocene)、上新世(Pliocene)、中新世(Miocene),而我們現在處於全新世(Holocene)。但更好的說法是把過去七萬年稱為人類世(Anthropocene),也就是人類的時代;因為這幾萬年來,人類已成為全球生態變化唯一最重要的元素(過去從未有任何單一物種能一手改變生態)。

嚴肅的議題也能表現在聲音藝術當中嗎?

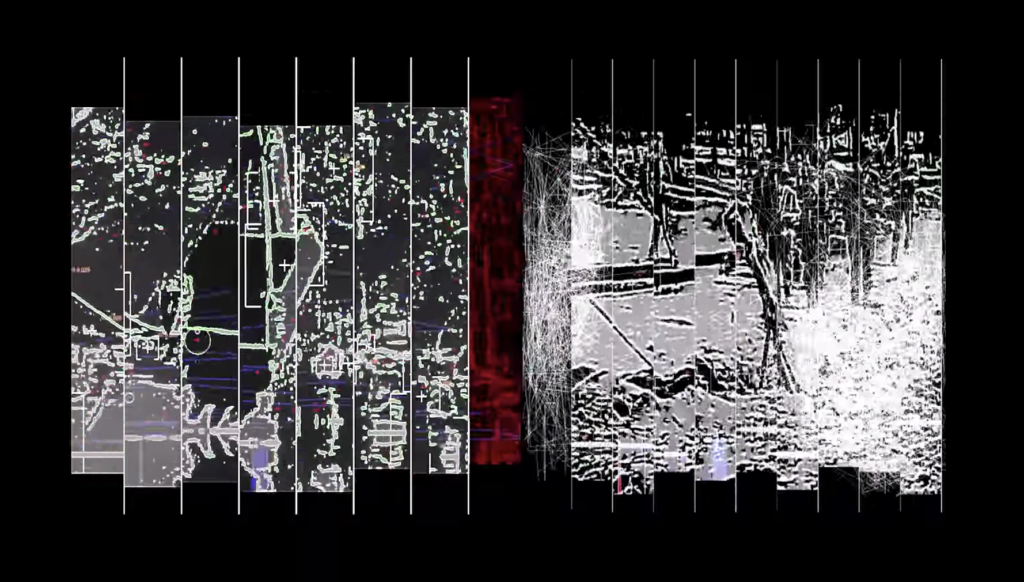

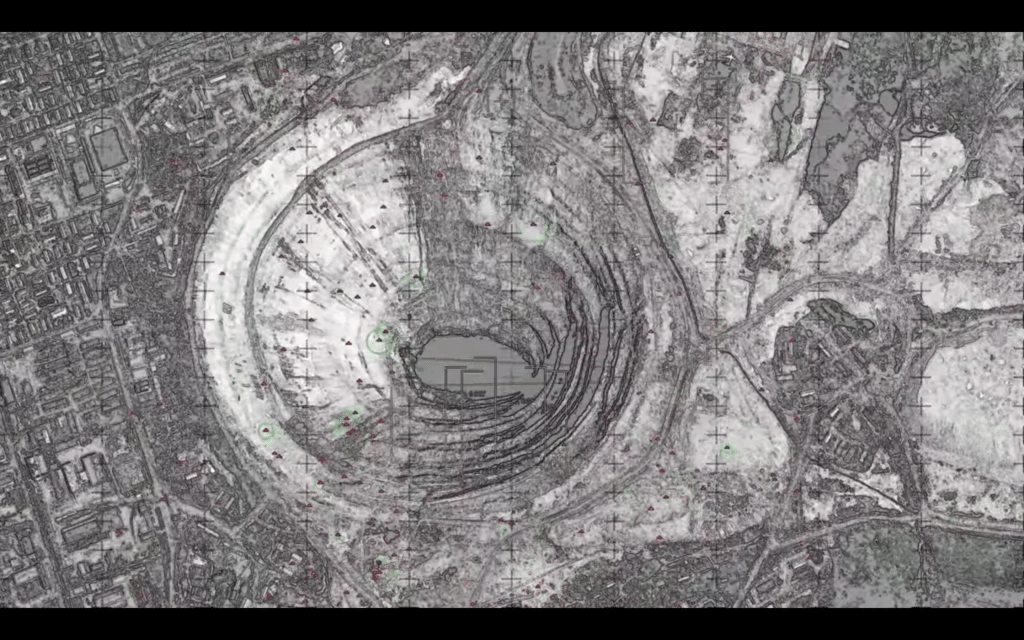

《Anthropocene》的作者Federico Foderaro將自身關心的議題全然運用Max/MSP和Ableton Live以Audio-Visual呈現,黑底白線為主的影像隨著音訊變化而不斷生成受到干擾、破壞性的連續歷程,也藉由不同畫面的安排、變化前後的效果使作品整體的「時間軸」一躍而出,顯示工業發展後的人類正式開啟了新的紀元,所帶來的影響是一連串向前的線性軌跡。

工業時代來臨後,人們的生活因為工具進步、機械製造提高生產力而讓工作效率大幅上升,生活也愈加便利;然而隨著工業發達,負面影響也逐漸犧牲環境、居住空間,衍生一場難以溯往的人類與地球生態和諧的拉鋸戰。本件作品反思人類世代的歷史與環境共生議題,獲得了2017年的Mutek contest評審團獎。

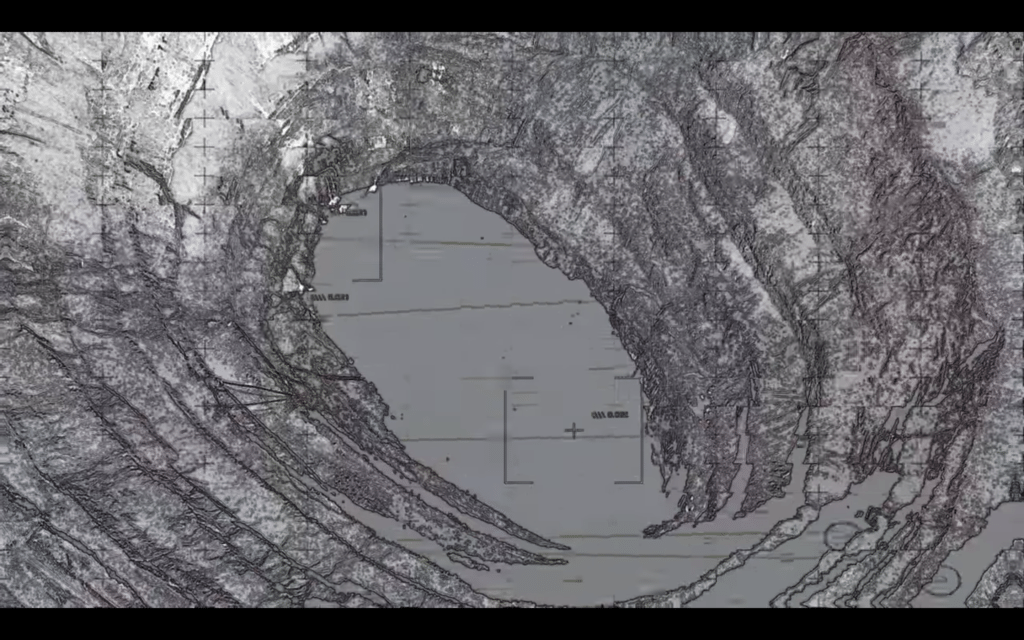

作品充滿工業器械、怪手開挖與爆炸的影像。

呈現土地開發的前後變化。

《Anthropocene Expanded》延續《Anthropocene》,再為工業革命的變遷註下更飽滿的詮釋。

2.0版本為現場演出,觀眾和作品在同一個空間中發生互動,耳朵和眼睛就是媒介,直接地投射想法於眼前變化。在《Anthropocene Expanded》演出的尾聲有個白色球體從被打散再聚合,最後慢慢消融、散逸,觀眾如同作者在作品簡介中所陳述:我們仍在人類新紀元的開始,無法預知接下來的影響。

藝術家如何關心社會?藝術表演如何不只停留在美學觀賞的層次?作品是否能引發呼告,讓觀者在接觸了較為新興的藝術表現時,容易進一步產生行動,讓作者-作品-讀者的生態關係加強雙向的互動,或許是許多科技藝術作品於當代被寄予的社會期許。

1996年產於蘭陽平原,喜歡文字、藝術與創作,現就讀於交通大學傳播與科技研究所。內心有老靈魂和小孩共存。總是想要遇見啟動心流的一百種方法、實驗靈感的一百種方式;或者更多的交集。相信有感覺就有詩,幸福的意義就在其中。