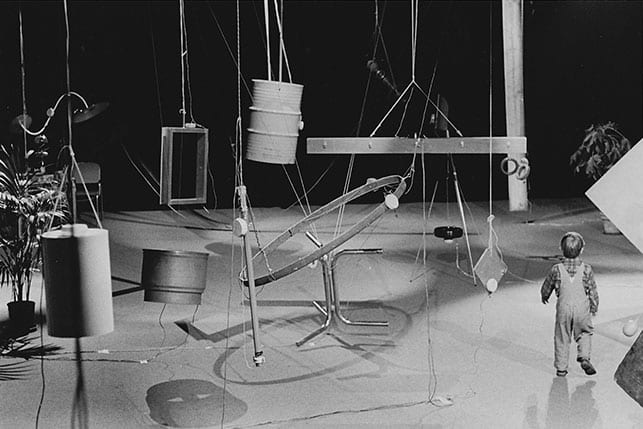

【作品介紹】雨林中的共鳴——David Tudor《Rainforest》

(圖源:http://skana.mplab.lv/hans.html)

作曲家大衛·都鐸(David Tudor) 的「雨林 (Rainforest)」系列,可視為當代古典作曲家對既有音樂體制的反動實踐。他自1968年起,試圖透過一系列創作去探究共振的「揚聲物件(Speaker objects)」。

震動傳感器(Transducer)被貼在選定的物件或材質上,使其扮演了喇叭膜片的角色,延伸空間與材質自身的共鳴,與所處聲學環境交互影響。諸多不同材質、大小與功能的物件被懸掛在空間各處,將展覽空間轉化為混音的場所,觀眾可自由選擇聆聽的角度,材質的共鳴在空間與物件中流竄、鏡射、開展,形成一指向模糊的環繞音場。《雨林》強調的是「發聲的方式」,透過震動物體去彰顯材質自身共鳴。

與其相對應的作品,例如 Alvin Lucier的《I’m sitting in a room》,則是透過重複的動作,藉由一特定機制去彰顯空間於聲音再現過程時的存在與介入。做為「觀看」聲音的不同途徑,其中的連結,可被視為聲音藝術由古典音樂傳統進入視覺藝術領域時,於美學視角上的轉換。認知到聆聽的各種面向與可能性,我們才能經由聲音作品,去討論感知、個體與環境間的交互關係。

相關文章

從科學家視角看待藝術與科學的跨域合作:以《真菌宇宙學 Fungi Cosmology》為例

跨域合作反映了人們對世界日益複雜的理解需求,不僅拓展了知識的界限,也帶來全新視野和思維。觀察當前的跨領域合作案例,藝術家