【作品介紹】蜘蛛網織出美麗的樂章——蜘蛛網的低鳴《Spider’s Canvas / Arachnodrone》

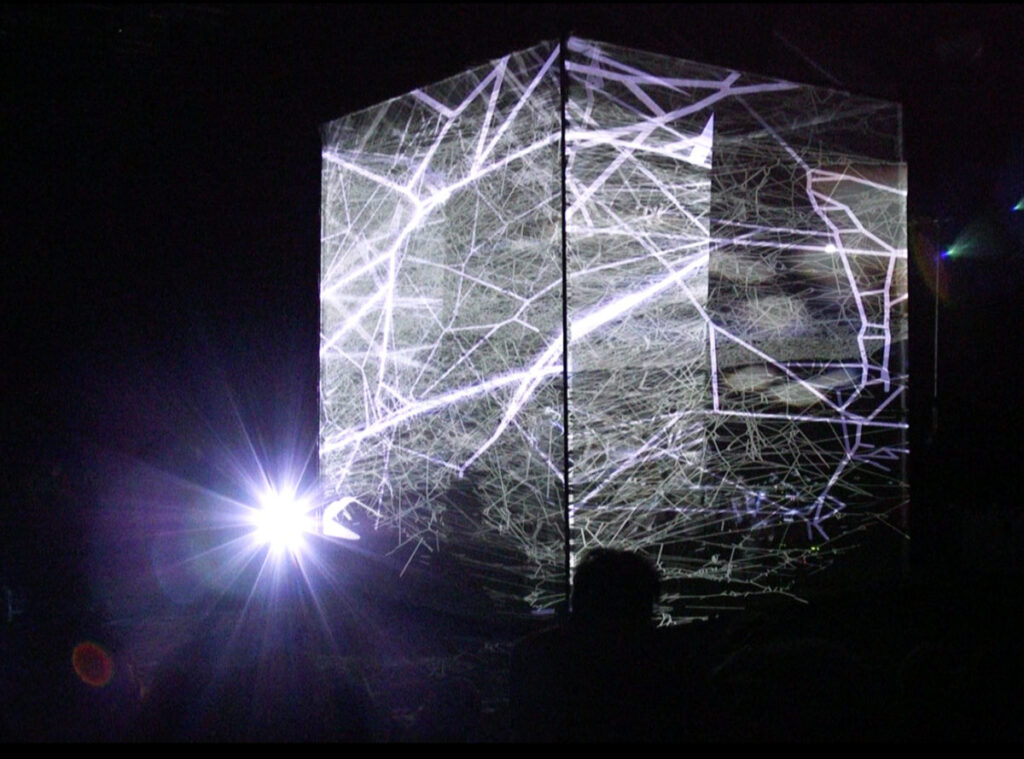

▲Spider’s Canvas at Palais de Tokyo in Paris, France on November 23, 2018. Photo by Aurelie Cenno.

(圖源:https://arts.mit.edu/2019-mit-sounding-spiders-canvas/)

自然界中充滿的音樂性——從黑洞到量子力學,物理學的規則性、幾何性,就是一種「音樂性」。愛因斯坦(Albert Einstein)曾說:“如果我不是物理學家,我可能會成為音樂家。我經常用音樂來思考事情。我在音樂中做白日夢。我從音樂的角度看待我的生活。” (If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music.)

Spider’s Canvas / Arachnodrone

▲Evan Ziporyn, Spider Salon. Credit: Studio Tomas Saraceno.

(圖源:https://arts.mit.edu/2019-mit-sounding-spiders-canvas/)

Spider’s Canvas / Arachnodrone這件作品將蜘蛛網的幾何性聲音化。阿根廷當代藝術家 Tomás Saraceno 和 MIT Center for Art, Science & Technology (CAST)合作,2019年首次在美國演出。

Tomás Saraceno在2010年就和德國達姆施塔特工業大學 (Technische Universität Darmstadt)合作發展出一個偵測蜘蛛網的技術,之後又和 MIT 土木與環境工程(Civil and Environmental Engineering) 的教授 Markus Buehler合作,研究發展出一道數學公式,將蜘蛛網的幾何性,轉化成聲音。

在MIT的演出中,土木工程博士學生Isabelle Su研究蜘蛛網,將蜘蛛網的幾何性轉換成立體空間——觀眾在現場就好像被蜘蛛網包圍。同時,Isabelle將資料聲音化的數據給聲音藝術家Ian Hattwick,Ian便可以利用聲音雕塑此空間——像是在教堂、洞穴中發出聲音,會有不同的聲音效果——當蜘蛛網的環境改變,聲音也就跟變化,因此可以說是他們一起「演奏蜘蛛網」這個樂器。現場還有Evan Ziporyn和Christine Southworth的即興共同演出。

現場的樂手與交互式蜘蛛網樂器演出,就好像我們透過樂器去和蜘蛛溝通,去認識蜘蛛網內的世界。這是不是也是一種「跨物種音樂演出」呢?